恐龙化石的发现

在灵武市宁东镇磁窑堡煤矿东南2公里处,有一个被当地人称为“南磁湾”的村庄,这里原居住着200多户矿工。在南磁湾村东侧,有一座高不过10米的山梁,山梁远处是一望无际的漫漫黄沙,这里靠近毛乌素沙漠边缘。2004年11月初,南磁湾青年马云到南磁湾山梁挖刺猬,被眼前一块形状奇特的“石头”吸引了,这块“石头”与普通石头不同,它表面十分光滑,呈红褐色,形状很像动物骨骼。马云向灵武市文物管理所报告后,文物工作者迅速赶往现场,在一个南北长50米、东西高5米的缓坡上,发现一块40厘米宽、长近2米的动物股骨化石裸露在灰绿色的泥岩土层中,这种泥岩被当地老乡称为“羊肝子”土,土质特别僵硬。化石虽然在灵武境内曾经发现过,但像南磁湾山梁如此庞大的动物化石还是初次发现。

初次考古试发掘

2004年11月,经宁夏回族自治区文物局批准,灵武市文物管理所工作人员对南磁湾化石进行抢救性清理发掘。工作人员用手铲顺着发现化石的地方向四周发掘,在南北15米长的斜坡上,均有化石出露,而且化石层埋藏较浅。随着发掘面积的扩大,暴露出来的化石个体也越来越大,当挖出十几块巨大的化石时,发掘人员都激动不已。数百名围观群众更是被惊得目瞪口呆,因为谁也没有见过这种“庞然大物”。文物管理所所长刘宏安挖出一块平板状的化石,越挖越深,挖到1米见方时还没挖到边缘。由于冬季地表冻结,加之化石数量较多,工作人员决定先停止发掘,对化石现场进行回填,待来年再做试探性发掘。

2004年发现的恐龙股骨化石

地质专家的判断

为了让灵武恐龙化石引起社会关注,2005年3月,刘宏安撰写一篇“灵武发现古生物化石,呼吁有关部门引起重视”的报道,在《宁夏日报》和《新消息报》发表后,立刻引起社会广泛关注,区内媒体纷纷派记者进行跟踪报道。2005年4月,宁夏回族自治区国土资源厅领导带领10余名地质专家慕名来到化石现场,这些从事多年地质研究的资深老专家,无不对这里的发掘感到震惊。年逾七旬,人称“西夏岩夫”的老地质专家郑昭昌推断,南磁湾山梁地层为中生代侏罗系,该时代生存如此庞大的动物,极有可能是恐龙!

恐龙专家的鉴定

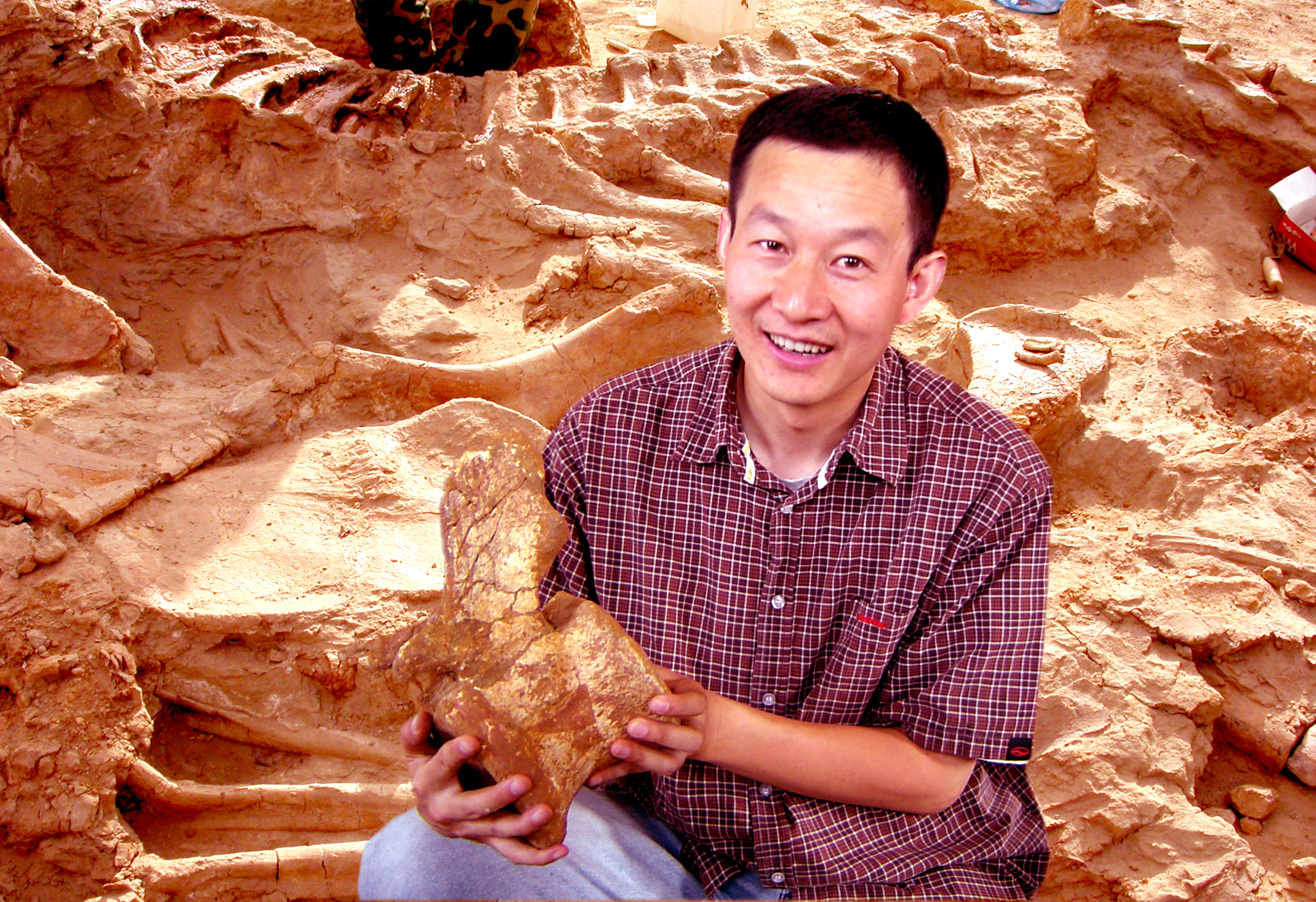

为进一步确认化石种属,刘宏安携带化石标本和录像资料,来到中国科学院古脊椎动物研究所,找到了国际著名恐龙研究专家徐星进行鉴定。徐教授认真看完携带的化石标本后肯定地说:“这是蜥脚类恐龙化石,它填补了宁夏没有发现恐龙的空白,有可能还是亚洲最大的恐龙化石,这个发现十分重要”。徐教授随后便出具了恐龙化石鉴定报告书,写道:“这一恐龙属于梁龙类,与发现于南半球的一些恐龙属种具有很近的亲缘关系。其神经孔保存十分完整,是世界上保存最精美的恐龙脑颅化石之一,灵武恐龙是我国恐龙化石发现史中一次重要发现!”2005年7月,徐星抵达灵武。他仔细观察完恐龙化石1号、2号坑后,认为灵武恐龙化石发现后现场保护措施非常得力,化石保存十分完整,没有遭到人为因素的破坏,是国内保存最完好的恐龙化石之一。化石标本分布密集,现场十分壮观,石化程度比新疆、山东、内蒙古、甘肃恐龙化石还要好,属国宝级恐龙化石。徐星教授推断,在南磁湾恐龙化石周边山头,极有可能还有恐龙化石的存在。

恐龙专家徐星研究员在发掘现场

灵武恐龙灭亡猜想

数亿年前,西北地区气候温湿,地面到处是茂密的原始森林,森林边湖泊荡漾,成群结队的恐龙时而在丛林中啃食着树枝,时而聚集到湖泊中洗澡嬉戏,一派悠闲自得的神态。那么这些恐龙怎么会集体死亡,又被埋藏在地下呢?研究人员做出各种猜想:数亿年前的某天早晨,太阳刚跃出地平线,大地远处传来一些颤抖,预示着灾难的到来。晴朗的天空突然狂风大作,电闪雷鸣之后暴雨如注,汹涌的山洪发出恐怖的声音。一群正在湖畔觅食的恐龙来不及逃避,瞬间被夹杂着泥沙的洪水吞没。洪水退后,一切恢复了平静,恐龙尸体陷入深深的泥土。时光飞梭、物换星移,1.7亿年过去了,这群恐龙的骸骨变成了化石。

灵武恐龙化石价值

灵武恐龙化石经中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员、国际著名恐龙专家徐星鉴定,属梁龙类中一个罕见的分支——叉背龙类,为中生代中侏罗纪大型新蜥脚类食草恐龙,距今约1.74亿年。灵武恐龙是中国已知蜥脚类恐龙中个体最大的属种之一,某些数据如背椎长度甚至超过目前已知所有恐龙属种。梁龙在赤道以北首次发现,灵武恐龙堪称“北半球第一龙”,属国宝级恐龙化石。灵武恐龙化石群遗址是迄今为止我国发现面积较大、分布集中、保存完整、周边环境未遭破坏的恐龙化石群遗址。灵武恐龙属种可以在恐龙分类及系统发育关系方面建立一个新属。灵武恐龙的发现,对展现西北地区史前生态景观,研究宁夏远古时期的地理、气候及恐龙种属的繁衍、迁徙、灭亡等问题,提供了珍贵的实物资料和重要科学信息。